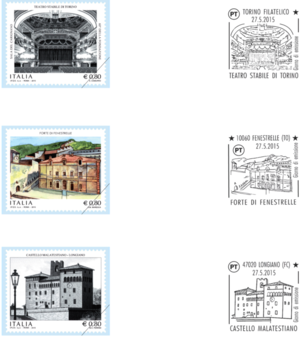

Emissione di sette francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati a: Teatro Stabile di Torino, Forte di Fenestrelle, Castello Malatestiano di Longiano, Teatro Petrarca in Arezzo, Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Castello della Colombaia in Trapani e Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi .

(Autorizzata con Decreto 10 dicembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 8 del 12 gennaio 2015)

Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il giorno 27 maggio 2015, sette francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e cultu- rale italiano” dedicati a: Teatro Stabile di Torino, Forte di Fenestrelle, Castello Malatestiano di Longiano, Teatro Petrarca in Arezzo, Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Castello della Colombaia in Trapani e Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi, nel valore di € 0,80 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia per i francobolli dedicati al Teatro Stabile di Torino, al Castello Malatestiano di Longiano, al Teatro Petrarca di Arezzo e al Castello della Colombaia di Trapani; in rotocalcografia per i francobolli dedicati al Forte di Fenestrelle, al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e al Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluo- rescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; caratteristiche del francobollo dedicato al Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi: formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato traccia- tura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno per i francobolli dedicati al Teatro Stabile di Torino, al Castello Malatestiano di Longiano, al Teatro Petrarca di Arezzo, al Castello della Colombaia di Trapani; quadricromia per i francobolli dedicati al Forte di Fenestrelle e al Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi; cinque per il francobollo dedicato al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio per ognuno dei sette francobolli: ventotto esemplari, valore “€ 22,40”.

Ciascuna vignetta raffigura rispettivamente: il palcoscenico e i loggioni del Teatro Stabile di Torino, fondato nel 1955, visti dalla platea; il Palazzo del Governatore del Forte di Fenestrelle, complesso fortificato eretto dal secolo XVIII al secolo XIX in Val Chisone; una visione prospettica del Castello Malatestiano di Longiano edificato fra il VII e VIII secolo; la facciata dell’edificio che ospita il Teatro Petrarca di Arezzo, inaugurato nel 1828; l’edificio che ospita il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e due opere ivi esposte: una statuetta greca in bronzo denominata “Toro cozzante” e un’arula con pantere e cinghiale; una veduta del Castello della Colombaia di Trapani, antica fortezza medievale posta su un’isoletta all’estremità orientale del porto; una prospettiva del Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi, opera rappresen- tativa dell’architettura rinascimentale.

Completano i francobolli le rispettive leggende “TEATRO STABILE DI TORINO”, “SALA DEL CARIGNANO”, “60° DELLA FONDAZIONE”; “FORTE DI FENESTRELLE”; “CASTELLO MALATESTIANO – LONGIANO”; “TEATRO PETRARCA”, “AREZZO”; “MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE”; “CASTELLO DELLA COLOMBAIA - TRAPANI”; “TEMPIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE”, “TODI”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,80”.

Bozzettisti: Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato al Forte di Fenestrelle; Cristina Bruscaglia per il francobollo dedicato al Tempio di Santa Maria della Consolazione; Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide.

Bozzettisti ed incisori: Antonio Ciaburro per i francobolli dedicati al Teatro Stabile di Torino e al

Teatro Petrarca di Arezzo; Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato al Castello Malatestiano di Longiano e Rita Fantini per il francobollo dedicato al Castello della Colombaia di Trapani.

Note: -

La fotografia raffigurante il Teatro Stabile di Torino, utilizzata per la realizzazione della versione pittorica del francobollo, è di Bruna Biamino ed è riprodotta su concessione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

-

- La fotografia raffigurante il Forte di Fenestrelle, utilizzata per la realizzazione della ver- sione pittorica del francobollo, è di Piergiuseppe Manassero.

-

- La fotografia raffigurante il Castello Malatestiano di Longiano, utilizzata per la realizza- zione dell’incisione calcografica del francobollo è riprodotta su concessione della Viterbo Fotocine.

-

- La fotografia raffigurante il Teatro Petrarca di Arezzo, utilizzata per la realizzazione del- l’incisione calcografica del francobollo, è riprodotta su concessione dell’Ufficio Stampa del Comune di Arezzo.

-

- La fotografia raffigurante il Castello della Colombaia di Trapani, utilizzata per la realiz- zazione dell’incisione calcografica del francobollo, è di Lorenzo Gigante.

-

- La fotografia raffigurante il Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi, utilizzata per la realizzazione della versione pittorica del francobollo, è di Carlo Intotaro.

Roma, 27 maggio 2015

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, istituita dal Comune il 27 maggio 1955 come Piccolo Teatro della Città di Torino, è una delle maggiori protagoniste del teatro pubblico del nostro paese. Direttore dal 2008 è il regista Mario Martone. Il Teatro Stabile di Torino gestisce gli storici teatri Carignano e Gobetti e il moderno complesso delle Fonderie Limone a Moncalieri. Tra i primi Teatri Stabili a nascere in Italia, lo Stabile di Torino ha perseguito e sviluppato il primigenio ideale strehleriano di “teatro come servizio pubblico”, ampliandolo e articolandolo di pari passo con l’evoluzione della società del nostro tempo e del nostro Paese.

Il 60° anniversario della sua istituzione è anche l’occasione per celebrare il Teatro Carignano, uno dei più begli esempi di teatro all’italiana e allo stesso tempo uno dei luoghi simbolo della Città.

La genesi della sala teatrale trae origine dall’importante progetto di trasformazione ed espansio- ne della Torino tardo cinquecentesca, esigenza sorta dalla necessità, da parte della casata Savoia, di accreditarla come moderna capitale, affrancandola definitivamente dall’angustia e dalla modestia architettonica lamentate, tra gli altri, da Montaigne. L’ascesa al trono di Vittorio Amedeo II (1684) e la sua successiva designazione a re di Sicilia accompagnano l’arrivo di Filippo Juvarra che apre la struttura dei palazzi e delle vie cittadine a un respiro urbanistico ine- dito: suo allievo è Benedetto Alfieri, zio di Vittorio, che ne prosegue la visione nel riassetto del centro, un’opera grandiosa che coinvolge anche gli spazi dedicati allo svago del sovrano e dei nobili. Il Teatro Carignano si inserisce a pieno titolo in questo contesto: nel 1710 il principe Vittorio Amedeo di Carignano fa adattare a teatro il salone secentesco chiamato Trincotto Rosso, un edificio utilizzato per il gioco della pallacorda, facendo costruire 56 palchetti e destinandolo a sala di spettacolo: solo dopo il passaggio alla Società dei Cavalieri nel 1727 lo spazio si apre a prosa, canto e balletti. Nella stagione 1752-53 su richiesta del Principe Luigi Vittorio di Carignano l’architetto regio Alfieri ricostruisce il teatro dalle fondamenta, riproponendo una ver- sione ridotta della pianta del Teatro Regio. Il teatro viene inaugurato per la Pasqua del 1753 con la Calamita dei cuori di Carlo Goldoni, musicata da Baldassarre Galluppi. L’incendio del 16 feb- braio 1786 impone una nuova ricostruzione su progetto di Gian Battista Feroggio con quattro ordini di palchi. Divenuto proprietà del Comune di Torino nel 1870, nel 1885 viene rivisto dal- l’architetto Carrera, che chiude il porticato con un ammezzato per la realizzazione di uffici, la

trasformazione del quarto ordine di palchi in galleria, e la creazione di una sala sotterranea prima destinata a birreria e poi (1903) a sala cinematografica, una delle prime della città. Risale al 1977 la cessione definitiva alla Città, che lo affida al Teatro Stabile di Torino. Nella primavera del 2007 sono stati avviati gli ultimi e più importanti lavori di ristrutturazione, completati nel 2009, con i quali sono stati ripristinati gli originari ingressi del teatro, l’antica birreria sotterranea che diventa il foyer della struttura, la risistemazione generale degli arredi e degli impianti di sala e di palco: il Teatro Carignano si è trasformato in una delle sale storiche più modernamente attrezzate per lo spettacolo dal vivo del nostro Paese.

Gli attori, i registi e drammaturghi che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Carignano sono numerosissimi e percorrono la storia della sala fin dalla sua fondazione, a partire da Carlo Goldoni. È al Carignano che nel 1762 il tredicenne Vittorio Alfieri assiste per la prima volta a uno spettacolo ed è sempre qui che nel giugno 1775 debutta con la sua prima tragedia. Negli anni della Restaurazione, dal 1821 al 1855, il Carignano è la sede ufficiale della Compagnia Reale Sarda, costituita sul modello della Comédie Française e considerata la più illustre antenata degli attuali teatri stabili. Il Novecento si apre al Carignano con numerose prime rappresenta- zioni, tra cui Il matrimonio di Casanova di Renato Simoni (1910), Il ferro di Gabriele D’Annunzio (1914), Le nozze dei Centauri di Sem Benelli (1915) e soprattutto Il piacere dell’onestà dell’allora emergente Luigi Pirandello. In quegli anni il teatro è frequentato in veste di cronisti teatrali dai giovani Antonio Gramsci e Piero Gobetti. Dal 1961 lo storico teatro settecentesco ospita i mag- giori spettacoli realizzati dallo Stabile di Torino. L’elenco degli artisti ospitati dalla sala di piazza Carignano è interminabile, a partire dai maggiori protagonisti della scena italiana: Memo Benassi, Emma Gramatica, Paola Borboni, Renzo Ricci, Eva Magni, Sergio Tòfano, Vittorio Gassman, Laura Adani, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Eduardo De Filippo, Dario Fo, Tino Buazzelli, Turi Ferro, Romolo Valli, Rossella Falk, Valeria Moriconi, Marisa Fabbri, Mariangela Melato, Paolo Poli, Glauco Mauri, Gianrico Tedeschi, Roberto Sturno, Franca Valeri, Eros Pagni, Umberto Orsini, Sandro Lombardi, Filippo Timi, Gabriele Lavia, Carlo Cecchi, Renato Carpentieri, Giuseppe Battiston, Massimo Popolizio, Luigi Lo Cascio, Franco Branciaroli, Laura Curino, Iaia Forte, Maria Paiato, Leo Gullotta, Toni Servillo, Carlo Giuffrè, Franca Nuti, Giancarlo Dettori. Un ultimo ricordo memorabile: nel 2007 il premio Nobel Harold Pinter, in una delle sue ultime uscite pubbliche, riceve il Premio Europa per il Teatro in un Carignano gre- mito e commosso.

Evelina Christillin

Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino

***

Il Forte di Fenestrelle fece il suo ingresso sul palcoscenico della Storia nell’autunno del 1727, quando l’ingegner Ignazio Bertola, su richiesta del re Vittorio Amedeo II, presentò il progetto di un’opera che aveva del fantastico: una grande muraglia, costellata da più opere fortificatorie, posta a sbarramento della valle del Chisone contro le invasioni straniere.

La sua architettura ha dell’incredibile: si sviluppa sul crinale della montagna per una lunghezza di oltre 3 chilometri, con una superficie complessiva di 1.350.000 metri quadrati e un dislivello, tra il primo e l’ultimo corpo di fabbrica, di circa 600 metri. Osservandolo nel suo insieme ci si trova di fronte ad un’opera fuori da ogni canone per le sue gigantesche dimensioni e l’articola- zione dei fabbricati.

Per confermare quanto detto, è sufficiente ricordare le parole dello scrittore Edmondo De Amicis che, vedendolo la prima volta, scrisse: «Il più straordinario edifizio che un pittore di paesaggi fantastici potesse immaginare: una sorta di gradinata titanica, come una enorme cascata di muraglie e scaglioni che da un monte alto quasi duemila metri vengono giù verso valle ... ».

Il forte è la più imponente opera avviata dal neo nato regno sabaudo di Sardegna giunta ai giorni nostri, a testimonianza della volontà di salvaguardare i propri territori da tentativi d’invasione del vicino regno francese. Fu un grande impegno per tutti coloro che parteciparono alla sua costruzione: dallo staff dei progettisti, alle numerose imprese che si alternarono e operarono per

i 122 anni in cui la conca di Fenestrelle fu “invasa” da mastri da muro, carpentieri, falegnami, carrettieri, spaccapietre e semplici manovali.

Quello che viene comunemente chiamato Forte di Fenestrelle è in realtà un complesso fortifica- to composto da ben sette opere: dal Forte San Carlo che occupa un terzo della superficie totale della fortezza alle piccole ridotte Santa Barbara e delle Porte per poi giungere in quota al Forte delle Valli un insieme imponente di tre fortificazioni ravvicinate. Tutti i forti che compongono il complesso sono collegati tra di loro da un’opera architettonica particolare: la Scala Coperta, che con i suoi circa 4000 gradini si colloca tra le più lunghe scale costruite in assoluto dall’uomo.

Davanti ad un’opera di tal genere viene spontaneo chiedersi perché fu necessario erigerla in un territorio come quello della Val Chisone. La risposta sta proprio nella collocazione della valle che, come la più nota Valle di Susa, collega il Piemonte occidentale alla Francia attraverso il valico del Monginevro diventando così una via di percorrenza verso Torino e la Pianura Padana, non solo per i commerci ma anche per le armate d’invasione.

Fu necessario proteggere questa “via d’accesso” con un’adeguata opera fortificatoria in grado di opporre una valida resistenza a ogni tentativo di passaggio.

Per la conformazione geografica della valle venne scelta la conca di Fenestrelle.

Il re, Vittorio Amedeo II, affidò l’incarico al suo primo ingegnere militare, Ignazio Bertola, di ela- borare il progetto di una nuova fortezza.

Il Bertola presentò il piano di un’opera costituita da una grande muraglia armata, collegata a una serie di opere fortificatorie, in grado di difendere e impedire il passaggio del nemico su tutto il versante orografico sinistro. Il versante destro, più impervio, sarebbe stato difeso dal fuoco dei cannoni del nuovo complesso e dal Forte Mutin un’opera fortificata costruita anni prima dai francesi e adattata al nuovo fronte difensivo.

Il progetto fu presentato nel mese di ottobre dell’anno 1727, unitamente al capitolato dei lavori. Questo venne firmato per accettazione dai titolari delle ditte interessate, così la primavera suc- cessiva iniziarono i lavori per la realizzazione di quella che diventerà la più grande fortezza alpi- na d’Europa.

A dirigere i cantieri vi era il Bertola stesso, coadiuvato da uno staff di tecnici che spesso lo sosti- tuivano, in quanto il progettista seguiva contemporaneamente altre opere come il Forte di Exilles e la Cittadella di Alessandria. I lavori, contrariamente a ciò che la logica suggeriva, iniziarono dall’alto, nella zona detta di Pracatinat, in modo da ottenere al più presto delle fortificazioni armate e presidiate, con la funzione di difendere i cantieri sottostanti contro un possibile attacco portato dal nemico.

I cantieri si aprivano normalmente nel mese di marzo e proseguivano fino a novembre con un orario di lavoro che andava dalle cinque del mattino alle diciannove, intercalato da tre momenti di pausa durante la giornata. Per i primi sessant’anni, circa quattromila persone lavorarono alla costruzione della colossale fortezza, nel periodo a seguire i cantieri si ridussero ma furono sem- pre operativi.

Nel 1788 il re Vittorio Amedeo III, incaricò l’ingegnere Nicolis di Robilant di effettuare una det- tagliata ricognizione delle opere; fu in quel frangente che vennero eseguite alcune misure: la lunghezza complessiva superava i tre chilometri per una superficie di 1.350.000 metri quadrati; furono anche contati gli scalini della scala coperta che correva al fianco della muraglia: questi risultarono essere ben 3.996.

Nel 1850 con il completamento della ridotta Carlo Alberto, 122 anni dopo quel lontano giorno d’inizio, nel 1728, si chiuse l’ultimo cantiere di un’opera ciclopica.

Il complesso fortificato di Fenestrelle poteva contare su di una potenza di fuoco composta da 150 cannoni e un contingente di 3.000 uomini. In tempo di pace ebbe anche il ruolo di carcere: una terribile prigione politica dove il freddo accresceva le disagiate condizioni di coloro che vedevano la loro libertà negata da delle sentenze non sempre giuste.

La fortezza svolse il suo ruolo di sentinella alpina per tutto il Sette-Ottocento, poi iniziò il decli-

no: la tecnologia, nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, aveva fatto passi da gigante anche in campo militare e le armi moderne si erano dimostrate in grado di abbattere le possenti mura che un tempo costituivano un ostacolo insuperabile. Finì così il ruolo che il Forte di Fenestrelle aveva svolto per due secoli.

Nel Novecento, sia nei tempi di pace, sia durante i due conflitti mondiali, la fortezza ebbe il semplice ruolo di caserma e di magazzino militare.

Dopo la Seconda Guerra mondiale, il forte subì un totale abbandono. La vegetazione iniziò ad invadere e scardinare le mura, tanto che tutto il complesso rischiava di trasformarsi in un rudere, vittima del tempo e dell’incuria umana. Poi, nel 1990, arrivò il miracolo, dei giovani fenestrellesi e amici, anche di Torino, ebbero un’idea che solo il loro entusiasmo giovanile poteva consiglia- re: ripristinare il forte.

Associandosi alla Pro Loco locale, ottennero regolari permessi e, muniti di zappe, badili e moto- seghe, diedero avvio a un sistematico lavoro di recupero dell’immensa fortezza. Poco tempo dopo ai “pionieri” che avevano avviato i primi recuperi si unirono altri volonterosi e nacque l’Associazione Progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle.

Completati i primi lavori chiesero e ottennero il permesso di effettuare delle visite guidate a pagamento, cosi arrivò il denaro per acquistare attrezzi e materiali che consentirono di conti- nuare nell’opera di recupero.

Visto il successo dell’iniziativa, anche gli Enti Pubblici iniziarono a interessarsi e a sovvenzio- nare i restauri di maggiore portata.

Oggi tutta la fortezza è visitabile e il Forte San Carlo, il principale, può vantare un restauro con- servativo pari al 90% della sua struttura.

Se negli anni Settanta/Ottanta si pensava al forte come a un rudere irrecuperabile, oggi i concetti sono del tutto cambiati: il Forte di Fenestrelle è vivo, vegeto ed è proiettato verso un grande futuro.

Associazione Progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle ONLUS

***

Il Castello Malatestiano è ubicato nella Città di Longiano (FC), un piccolo Comune di circa 7.000 abitanti situato in collina fra Cesena e Rimini.

Longiano si è guadagnato nel 1992 il riconoscimento di Villaggio Ideale d’Italia e dal 2005 è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

L’antico borgo è racchiuso da una doppia cinta muraria entro la quale si accede attraverso tre porte medioevali. Il Castello Malatestiano domina, con l’eleganza della sua mole, il centro sto- rico; dalla torre civica lo sguardo giunge fino al Mare Adriatico.

Le origini del Castello Malatestiano risalgono al 1059: ne è testimonianza il ritrovamento di un’an- tica pergamena, che attesta la presenza di un’importante roccaforte a difesa della popolazione dalle incursioni barbariche. Solo più tardi però, attraverso patti di alleanza con i Riminesi, il Castello di Longiano assurgerà ai suoi splendori diventando nobile residenza dei Malatesta e baluardo difensivo dei territori riminesi. La sua importanza è inoltre confermata dal fatto che nelle sue stanze si spense, il 14 settembre 1429, uno dei più importanti uomini dell’epoca, Carlo Malatesta.

Dal 1463 al 1519 appartenne allo Stato Pontificio, tranne quattro anni di dominio veneziano (1503-1506). Nel 1519 Leone X concesse Longiano in feudo perpetuo al Conte Guido Rangoni di Modena.

Nel 1790 subì la sorte di tutta la Romagna, cadendo sotto la sovranità di Napoleone Bonaparte fino al 1818.

Il Castello, dopo l’ultimo restauro, ha recuperato i tratti stilistici dominanti che caratterizzarono l’architettura della Rocca malatestiana, creata per scopi di difesa, ma anche residenziali: si sono dunque riaperti, dopo secoli di improvvida “tamponatura”, i loggiati della facciata e i portici

d’ingresso, che hanno conferito leggiadria all’imponenza dell’edificio, così come la torre cam- panaria e la vasca veneziana, vestigia della breve occupazione della Repubblica dei Dogi, nei primi anni del Cinquecento.

L’interno del Castello è stato totalmente ristrutturato dopo l’Unità d’Italia, negli anni 1862-63, quando si procedette alla decorazione pittorica della Sala dell’Arengo e della Saletta interna per opera dei pittori Giovanni Canepa e Girolamo Bellani, già impegnati a Longiano presso il Santuario del Crocifisso e il Teatro “Errico Petrella”. Sul soffitto di queste sale sono ritratti i per- sonaggi illustri della storia longianese: da Sebastiano Fausto, latinista, a Girolamo Ferri, che fu maestro di Vincenzo Monti, da Giulio Belli, compositore di opere musicali nelle corti cinque- centesche di tutta Italia, a Giovan Battista Paroletti, teologo e giurista, a testimoniare una diffusa attività culturale protrattasi fino ai giorni nostri con l’esemplare esperienza del poeta e critico d’arte Tito Balestra (1923-1976).

Oggi il Castello accoglie nelle sue stupende sale la Fondazione “Tito Balestra” Onlus, a cui è stato assegnato dall’IBC della Regione Emilia-Romagna il riconoscimento di Museo di Qualità, con una splendida raccolta di arte figurativa di oltre 3000 opere di artisti del ‘900 italiano e una preziosa collezione di opere grafiche di autori stranieri.

Arch. Ermes Battistini

Sindaco della Città di Longiano

***

Il restauro del “R. Teatro Petrarca” di Arezzo

La nascita del Teatro Petrarca, nel 1828, si deve ad una Società Anonima composta da cittadini aretini, che successivamente prese il nome di Accademia Teatrale Petrarca. L’incarico del pro- getto fu affidato all’ingegnere Vittorio Bellini e nel 1830 ebbero inizio i lavori di costruzione.

Il 21 aprile 1833, con «sfarzoso e straordinario» spettacolo, «sommamente aggradito» dal pub- blico sia aretino che «forestiero», venne inaugurato il nuovo teatro intitolato al massimo poeta cit- tadino Francesco Petrarca, «ben inteso Edifizio assai favorevole all’Armonia»: la serata inaugurale proponeva la rappresentazione dell’opera Anna Bolena, musicata da Gaetano Donizetti, ed il ballo tragico in cinque atti, intitolato Alessandro da Palermo, composto da Emanuele Viotti.

L’apparato decorativo degli interni, in modo particolare le cornici a stucco dei palchi e le pitture della volta e delle varie salette, contribuiscono a dare al Teatro Petrarca una immagine di ele- ganza e originalità.

Nel 1881-82 l’immobile subisce una radicale riconfigurazione decorativa ad opera dell’Ing. Carlo Gatteschi, intervento effettuato in occasione delle numerose manifestazioni attuate in città per la ricorrenza del centenario di Guido Monaco.

Successivamente, con lo sviluppo delle arterie urbane più significative, anche l’imponente immobile viene ampliato, con la completa riorganizzazione della palazzina d’ingresso con annesse botteghe.

Nel corso dei decenni il Teatro Petrarca ha svolto un ruolo significativo nella crescita culturale della città.

Il restauro del R. Teatro Petrarca di Arezzo. Progetti e lavori

Nel giugno 2005 veniva chiuso il R. Teatro Petrarca di Arezzo.

Le carenze funzionali e impiantistiche dell’edificio, che si erano manifestate negli anni e la necessità di un adeguamento alle nuove sopraggiunte normative in materia di sicurezza, con- dussero infatti alla sospensione delle attività.

La configurazione del teatro al momento della chiusura, risultava sostanzialmente inalterata rispetto all’ultima riorganizzazione tardo-ottocentesca, tuttavia gli interventi di manutenzione, che si erano succeduti negli anni, generalmente di natura locale ed episodica, non erano stati

in grado di conservare una adeguata qualità architettonica. La sistematica sostituzione dei mate- riali e delle componenti edilizie storiche, in particolare negli elementi di finitura, quali tinteg- giature, infissi, pavimenti, ecc., con altri di produzione “moderna”, aveva comportato infatti non solo una riduzione generalizzata del decoro del teatro, ma soprattutto la perdita della sua origi- naria immagine (luci, colori, disegni), così come era stata concepita da Bellini.

Il progetto di restauro e adeguamento funzionale

Il progetto si è articolato in più fasi e ha interessato varie competenze specialistiche in differenti settori, dovendo rispondere ai molteplici requisiti connessi con la complessità di funzionamento di una moderna “macchina teatrale”, e al tempo stesso garantire la compatibilità di ogni inter- vento con una preesistenza storica di straordinario valore architettonico e culturale.

Consistenti e sistematici sono stati gli interventi per la messa in sicurezza dell’edificio sotto il pro- filo della prevenzione incendi. Il progetto di miglioramento sismico e di consolidamento delle antiche strutture del teatro è stato finalizzato in generale al conseguimento di un maggiore livello di sicurezza dell’edificio rispetto alle azioni sismiche. Si è previsto il completo rifacimento del sistema degli impianti tecnici, che presentava ormai gravi carenze sotto il profilo funzionale.

In particolare, nel cavo di platea è stato ampliato il golfo mistico per accogliere un maggior numero di orchestrali ed effettuato un nuovo e più confortevole allestimento delle poltrone.

Si è proceduto al completo rifacimento della zona del palcoscenico attraverso adeguamenti fun- zionali e strutturali, aumentando le altezze utili degli ambienti di sottopalco, che pavimentati in parquet, potranno essere ora utilizzati per attività temporanee dietro le quinte e le esigenze della macchina scenica.

La riqualificazione degli spazi esterni del teatro ha rappresentato uno degli elementi qualificanti il progetto di restauro.

Estremamente complesso è stato il processo decisionale per l’individuazione della qualità for- male da conseguire negli ambienti interni del teatro.

La scelta progettuale è pertanto maturata progressivamente attraverso un iter condiviso con i tec- nici e gli esperti della Soprintendenza e del Comune di Arezzo, per individuare una modalità di recupero dell’antico decoro del teatro, ritenendo di non poter percorrere la strada della semplice conservazione dell’esistente.

Il restauro e la riapertura del Teatro Petrarca, a dieci anni dalla sua chiusura, rimargina una ferita importante nella vita culturale della città di Arezzo.

Ringraziamo il Ministero dello Sviluppo Economico per l’emissione di un francobollo dedicato al teatro, che in una città ricca di storia come Arezzo, rappresenta un significativo arricchimento per tutta la comunità.

Stefano Gasperini Il Sindaco

Franco Dringoli

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide

Inaugurato il 15 giugno 1996, il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide sorge nell’area del Parco Archeologico di Sibari, in località Casa Bianca nel comune di Cassano all’Ionio (CS).

L’edificio, progettato dall’architetto Riccardo Wallach e realizzato grazie al contributo dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, è un esempio di architettura contemporanea dal carattere altamente funzionale. Esso si estende infatti su una superficie com- plessiva di oltre 4000 m2, distribuiti su due piani e articolati in un corpo di fabbrica parallelepi- pedo (destinato agli uffici, al posto di guardia e al laboratorio di restauro) e in sei ‘moduli’ a pianta quadrangolare reciprocamente comunicanti, i quali ospitano al piano terra la biglietteria, la sala convegni e i depositi archeologici e, a un livello ammezzato e al primo piano, le grandi

sale epositive. La particolarità della costruzione è data proprio dalla presenza dei ‘moduli’ e dalla loro forma e disposizione planimetrica, che ne consente la replicabilità: l’ultimo ‘modulo’, ancora in fase di completamento, è stato realizzato nel 2014, mentre sono tuttora in corso di esecuzione (gennaio 2015) i lavori di rifacimento delle coperture e per l’autonomia energetica dell’edificio, la costruzione di un’ulteriore sala multimediale e di un nuovo deposito per il rico- vero dei reperti archeologici.

Attualmente il Museo conserva ed espone al pubblico numerose e importantissime testimonian- ze riferibili non soltanto al sito e alla vita della colonia greca arcaica di Sybaris (scoperta nel 1932 da Umberto Zanotti Bianco) e delle città che successivamente vi si sovrapposero, cioè Thurii di età classica ed ellenistica e Copia di età romana, ma anche quelle riconducibili all’occupazione umana dell’intera Sibaritide e di ampia parte dell’odierna provincia di Cosenza tra il II millennio a.C. e l’epoca tardo-antica e alto-medievale.

In particolare, le cinque sale allestite consentono di apprezzare e comprendere, in un articolato percorso diacronico e coro-topografico, reperti e contesti archeologici così distribuiti:

Sala 1) Epoca protostorica (età del bronzo e del ferro), precedente la fondazione di Sybaris, con esposizione di materiali (vasi, gioielli, metalli lavorati ecc.) dagli abitati indigeni enotri di Torre Mordillo di Spezzano Albanese, Broglio di Trebisacce e dalla necropoli di Macchiabate a Francavilla Marittima;

Sala 2) Età arcaica, corrispondente alla fondazione (720 ca. a.C.) e alla vita della potente colo- nia achea di Sybaris, una tra le più importanti e ricche della Magna Grecia, distrutta dai Crotoniati nel 510 a.C., con molti e splendidi oggetti (anche qui gioielli, oltre che reperti ceramici, scultorei e coroplastici) rinvenuti nella stessa Sibari (aree di Parco del Cavallo e degli Stombi);

Sala 3) reperti votivi (di nuovo vasi, statuine fittili e in bronzo, coroplastica architettonica ecc.) dall’area del santuario sibarita di Timpone Motta a Francavilla Marittima (Athenaion), di epoca arcaica e classica con preesistenze dell’età del ferro, gran parte dei quali restituiti all’Italia dai Musei di Malibu negli USA e Berna in Svizzera, che li avevano acquisiti dopo il trafugamento clandestino;

Sala 4) Età classica ed ellenistica, qui illustrata da materiali e contesti provenienti sia dai livelli di vita della colonia panellenica di Thurii (fondata in luogo della più antica Sybaris per volere dell’ateniese Pericle nel 444/3 a.C. e progettata dal grande Ippodamo di Mileto, il quale conferì al suo impianto urbano, per la prima volta nella storia della civiltà occi- dentale, una forma e un’articolazione compiutamente regolare), sia dagli insediamenti sorti nel territorio a opera dei Brettii, popolazione italica subentrata e stanziatasi nella regione nella prima metà del IV e fino a tutto il III secolo a.C. (insediamenti di Castiglione di Paludi, Caloveto-Pietrapaola, Terravecchia - Cariati e ancora Torre Mordillo di Spezzano Albanese e altri);

Sala 5) Età romana, ovvero della colonia latina (e poi municipium) di Copia, dedotta dai Romani a Thurii nel 194/3 a.C. e vissuta ininterrottamente fino al VI-inizi del VII secolo d.C., le cui notevoli testimonianze della cultura materiale e artistica, insieme all’illustrazione dello sviluppo urbano e monumentale della città, sono state recentemente esposte al pubblico, accanto ad altre della medesima epoca ma di altra provenienza (ad es. da Ciminata di Rossano, San Vito di Luzzi, Pauciuri di Malvito, ecc.), grazie a un progetto di allestimento del 2011.

A conclusione dei lavori sopra citati, in particolare della realizzazione del sesto ‘modulo’ e della sala multimediale, il percorso espositivo del Museo viene ridefinito e ampliato, anche con l’in- serimento di una sezione dedicata alla Preistoria e tramite l’impiego delle nuove tecnologie e di sistemi di comunicazione al pubblico (presentazioni e ricostruzioni virtuali, QR-Code per acces- si interattivi da smartphone e tablet, ecc.), mentre la costruzione del nuovo deposito dei reperti archeologici consentirà di disporre di spazi destinati a laboratori e attività didattiche.

Alessandro D’Alessio

Soprintendenza Archeologia della Calabria - MIBACT

***

SINTESI STORICA

Se le origini di Trapani sono avvolte dalla leggenda non si può dire diversamente della Colombaia. Molte sono le versioni che i diversi autori di epoche remote ci hanno tramandato, pertanto non si può dare solo una versione ricavata dalle discordanze che si riscontrano in alcu- ni di essi e ricorrendo ad alcune date significative che, per una più accurata lettura del comples- so, si riportano qui di seguito.

La prima costruzione, per la realizzazione di una torre faro, fu eseguita (secondo alcuni sto- rici) 480 anni prima della nascita di Cristo, da trapanesi che si allearono con i cartaginesi nella guerra contro i “Sicilioti”, il cui compito era quello di creare un punto di riferimento per le navi cartaginesi.

Verso l’anno 260 a.C. durante la prima guerra punica, Amilcare Barca vi fece costruire una torre e una caserma militare in sostituzione del faro preesistente.

Nel 249 a.C. i romani guidati dal Console P. Claudio Pulcro entrarono in possesso della fortezza per un breve periodo. I cartaginesi, guidati da Aderbale, riconquistarono la fortezza.

Nel 241 a.C. dopo la vittoriosa battaglia delle Egadi, cadde in mano ai romani, ai quali rimase fino all’invasione dei vandali. Delle fabbriche, accresciute, riformate, costruite in epoche suc- cessive non si hanno precise documentazioni, ma si nota chiaramente, la mano moderna inne- stata all’antico.

Nel 1048 Martino I divenuto Re, rimise a nuovo le fabbriche della Colombaia.

Nel 1076 il Conte Ruggero, una volta riuscito nell’intento di conquistare Trapani, ne migliorò le fortificazioni e recuperò la Colombaia.

Nel 1286 Giacomo d’Aragona ordinava la costruzione di un muro di cinta.

Nel 1360 giunse dalla Catalogna la Regina Costanza, moglie di Federico Ventiglia, che sbarcò alla Colombaia ove prese dimora.

Nel XVI secolo (1501/1599) il Pugnatore (storico) afferma che “è opera costruita forse più di due- mila anni”.

Nel 1598 regnando Filippo III Re di Spagna e di Sicilia, durante la guerra scoppiata nel suo regno, ristrutturò e armò maggiormente la Colombaia.

Nel 1670 il Principe di Ligné temendo l’invasione dei Turchi fece rafforzare il Castello dal Grunenberg.

Nel 1671 regnando Carlo II d’Austria, fu costruita in aggiunta alla torre e all’ellisse, la batteria inferiore che guarda il porto.

Nel 1714 l’Architetto Amico progettò la lanterna da porre sulla torre. Nel 1821 vi è la presenza di carcerati.

Nel 1848 Trapani, che aveva partecipato ai moti del 1820, fu una delle prime città in Sicilia a ribellarsi ai Borboni.

Nel 1849 essendo le carceri al completo, i trapanesi furono rinchiusi nella Colombaia che fu adibita a carcere.

Nel 1939 i carcerati furono trasferiti altrove e la Colombaia venne utilizzata per la difesa del porto nel corso della seconda guerra mondiale.

Con la fine della guerra fu riutilizzata come carcere.

Nel 1965 con la costruzione delle nuove carceri di San Giuliano, tutti i detenuti furono trasferiti nella nuova sede e la Colombaia ritornò ad essere quel luogo di abbandono e di solitudine che furono prerogative della sua esistenza.

Nel 1993 fu effettuato un primo restauro conservativo e successivamente abbandonata.

Nel 2002 viene costituita l’Associazione Salviamo la Colombaia. Nel 2009 viene riconosciuta dal FAI come bene da salvare.

Nel 2010 viene inserita nel bilancio della Regione Sicilia la somma di 600 mila euro per la sua messa in sicurezza.

Nel 2011 entra a far parte del demanio della Regione Sicilia.

Nel 2014 viene messa in sicurezza.

La torre ottagonale, metri 32 di altezza, di età sveva (XIII-XIV sec.) che è rappresentata nello stemma della città di Trapani, si richiama alle architetture federiciane. Interessante invece è la struttura centrale ellittica in cui si sono sviluppati gli interventi edilizi e a cui è addossato il piatto complesso bastionato orientale prospiciente il porto. La denominazione Colombaia (in dialetto trapanese “Culummara”) attestata dalla più remota antichità, documenta una presenza straordi- naria di colombe sacre alla Dea ericina, in onore della quale da Drepanon iniziavano e termi- navano le feste. Katagoghia (23 aprile) con un spettacolare volo di colombe e anagoghia (25 ottobre) con la partenza dal Monte Erice.

Luigi Bruno

Presidente Associazione Salviamo la Colombaia

***

Si associa al francobollo simbolicamente il viaggio, e in un certo senso la divulgazione di quanto si è conosciuto. Cesare Brandi così descrive il Tempio della Consolazione nel suo diario di viag- gi: “Ma la Consolazione, il più grande ciborio, è come fosse la chiesa più grande della cristianità, immensa e gratuita, posata a cavaliere di una valle brulicante, come la Santa Casa di Loreto, dagli angeli dunque, più che da Bramante..”.

Il Tempio della Consolazione fa parte dei santuari mariani voluti da papa Giulio II per favorire il culto di Maria, basato sulle immagini della Vergine, sulle sue apparizioni e sui miracoli riferiti.

La scelta di collocare il Tempio lungo l’arteria che collega Todi a Orvieto – un tempo arteria di primaria importanza per i contatti con il Tirreno e con il patrimonio di San Pietro – svela però implicazioni che vanno oltre la semplice finalità devozionale; infatti, la collocazione della Fabbrica in una “zona di gabella” svela forti interessi economici e politici per il controllo dei principali punti di accesso alla città, tant’è che alla costruzione del tempio è molto interessata la nobiltà tuderte guidata da Ludovico degli Atti, uomo d’armi, politico potente e ricchissimo, molto legato a Giulio II.

Secondo documenti dell’epoca, nel 1508 iniziano i lavori di costruzione del Tempio.

In data 7 ottobre 1508 le fonti registrano un primo acconto dato a Nicola di Matteuccio (Cola da Caprarola), in qualità d’imprenditore e direttore dei lavori e il 15 novembre dello stesso anno iniziano gli scavi per le fondazioni.

Nel 1518 visita il cantiere, il famoso architetto Baldassarre Peruzzi. Nel 1531 è a Todi per un con- sulto Antonio da Sangallo il Giovane. Nel 1568 si interrompono i lavori, soprattutto per dubbi riguardanti le soluzioni architettoniche da adottare; dubbi confermati anche durante la visita pastorale del Vescovo Camaiani (novembre 1574), il quale, per la prima volta, cita il Bramante descrivendo il tempio come un: ”...amplum edificium merito laudandum si perficeretur iuxta il modello quod cospicitur a perito Architecto Bramante nuncupato designatu”. L’espressione “quod cospicitur” sembra riferirsi “al Modello” (che qui si vede); ma potrebbe riferirsi anche al Bramante (“il modello che qui si vede – si riconosce, appare – disegnato da Bramante”)(1). Comunque il rife- rimento esplicito a San Pietro e al Bramante è fatto dal Cardinale allo scopo di chiarire come dovrà proseguire la costruzione del Tempio e cioè: secondo quanto indicato dal modello ligneo, guida e riferimento per la costruzione. Riprendono i lavori e finalmente, il 16 aprile 1607, con una solenne processione, si colloca la croce di ferro in cima alla lanterna.

(1) A. Bruschi su “Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo” – ed. Bompiani 1994

Arnaldo Bruschi, nella sua monografia “La Consolazione - 1991”, in assenza di documenti certi, attribuisce a Bramante il progetto, articolando una lettura stilistica che caratterizza il Tempio come un nuovo “pantheon della cristianità”, quindi un monumento tra i più importanti del Rinascimento italiano: il più fedele all’ideale di perfezione umanistica.

È stata più volte evidenziata la simbologia insita nelle forme della chiesa. Il cubo al centro (traslazione del quadrato in pianta) rappresenta il mondo sensibile che si articola nelle quattro absidi semicircolari. Supportati dai quattro pilastri (a sezione romboidale), tutti gli elementi si innalzano con un movimento di traslazione, congiungendosi nel tamburo centrale sormontato dalla volta celeste (la cupola), in un inarrestabile slancio di trascendenza divina. La pianta cen- trale, prediletta dall’Alberti e da Leonardo, si richiama all’armonia e alla compiutezza dell’uni- verso, in cui la natura umana si fonde nel divino. La tipologia a croce greca, già utilizzata per “Santa Maria delle Carceri” a Prato (Giuliano da Sangallo 1485), rappresenta, anche nel caso di Todi, il creato nella simbologia del numero quattro: quattro sono infatti gli elementi, i punti car- dinali, gli evangelisti, le stagioni... gli appellativi di Maria... le stesse figure geometriche prima- rie (quadrato, triangolo, cerchio) che divengono quattro con l’aggiunta dell’elemento dinamico vitale, cioè: il movimento.

Nel 1869 Laspeyres definisce la Consolazione la sintesi più chiara e completa dell’idea rinasci- mentale di “tempio” in tutti i suoi risvolti religiosi, artistici, culturali, politici e sociali.

“Etab- la Consolazione” è l’erede dell’antica “Opera Pia della Consolazione”, fondata nel 1507 con lo scopo di amministrare i lasciti a favore dei bisognosi e di provvedere alle cure della “Fabbrica del Tempio della Consolazione”. Nel corso di cinque secoli sono mutate modalità e denominazioni, ma ancora oggi l’Ente è presente e attivo nel territorio tuderte con interventi di solidarietà e con un’attenta tutela e valorizzazione del proprio importante patrimonio artistico, la cui punta di eccellenza è rappresentata dal Tempio bramantesco di Santa Maria della Consolazione.

Arch. Anna Di Bene

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria